Une bien curieuse histoire

Le prieuré Saint-Blaise de la ''Haye''

à Saint-Christophe-du-Bois

Un mot sur le prieuré, une bulle datée du 30 mars 1219 au Latran, le Pape Honorius III mettait sous la protection du Saint Siège l’abbaye Notre Dame de La Réau et confirmait toutes les possessions et libertés à elles accordées par Henri II roi d’Angleterre et ses fils. Au nombre des prieurés nommés parmi ses possessions se trouve »Sainte Marie de la HAAE ». C’est la première fois que le prieuré de la Haye est cité dans un texte dont il reste la copie. Mais alors pourquoi Saint-Blaise ? Parce que le prieuré de la Haye possédait depuis sa fondation une chapelle (aujourd’hui détruite) sous le vocable de Saint-Blaise.

La Révolution : Le 13 septembre 1790, Urbain Testreau l’aîné, membre du Directoire du district de Cholet se présente à Mortagne au domicile de Madame Marie Soulard, veuve Boutillier, fermière du temporel de ladite »abbaye » afin de procéder à l’inventaire des titres et du mobilier du prieuré Saint-Blaise de la Haye. À ces fins, il était assisté de Mr Chouteau, substitut du procureur syndic et de Duval, secrétaire greffier. La municipalité de Saint-Christophe-du-Bois avait désigné deux des siens : Clair Griffon et Louis Delahaye, officiers municipaux. Madame Boutillier communiqua aux représentants du District et de la municipalité des documents constatant que le mobilier du prieuré se réduisait aux meubles de la chapelle. On le trouve composé de nappes d’autel (deux), trois chasubles avec leurs étoles, deux aubes, un calice, une patène et un missel avec une petite armoire et une clochette. Les Commissaires l’évaluèrent à 180 livres.

La bataille du 15 octobre 1793 : « Le quinze octobre, après que Tiffauges eût été incendié par ordre des Représentants, Kléber se mit en marche, sur les sept heures du matin. Savary, qui connaissait parfaitement le pays, lui proposa de ne pas prendre le plus court chemin qui pour se rafraîchir longeait le cours de la Sèvre, parce qu’il était impraticable pour l’artillerie, mais de suivre la grande route de Cholet jusqu’à la Romagne. Arrivé près de ce bourg, Kléber aperçut un poste ennemi que quelques coups de fusils mirent en fuite et qu’il poursuivit vers Cholet sans pouvoir l’atteindre. Après avoir fouillé le bois du Longeron et poussé des reconnaissances vers Roussay et Montigné, il continua sa marche, laissant à droite le bois du Longeron, à gauche le bourg de Saint-Christophe-du-Bois et vint camper dans la lande de l’abbaye de la »Haye » qui domine Mortagne » …… Il était environ midi ; Kléber avec quelques officiers de l’état-major, n’apercevant aucune disposition de défense, va aussitôt reconnaître cette ville où il ne trouve que quelques affûts brisés, un reste de matières propres à la fabrication de la poudre et des femmes tremblantes, qui lui apprennent que les Royalistes s’étaient retirés la veille, à Cholet où ils attendaient l’armée républicaine. L’armée de Kléber fit une halte de deux heures pour se rafraîchir, mais on ne lui permit pas d’entrer dans la ville. Des nuages de poussière et de fumée que les Mayençais virent s’élever au loin, sur la rive gauche de la Sèvre, leur annoncèrent l’arrivée de la colonne de Luçon.

Bard, qui la commandait, avait reçu de Léchelle l’ordre de se porter, le 15, devant Mortagne et de marcher sur Cholet. Il traverse Mortagne sans s’arrêter, défend le pillage sous peine de mort, et charge Marceau de faire exécuter cette défense. À peine Bard a-t-il dépassé cette ville que Beaupuy reçoit de Léchelle, sur les deux heures, l’ordre de se mettre en mouvement avec son avant garde, pour suivre la même direction ».

La Grande Armée Vendéenne qui se trouvait à Cholet fait mouvement vers Mortagne le 15 octobre, elle suit la route de Mortagne et s’arrête à la »Tremblaye », c’est en ce lieu que Lescure est très grièvement blessé…. À quelques kilomètres du prieuré de la »Haye »…

D’autre part, sa grand-mère, née en 1836, lui a raconté que sa mère était née dans un champ de genêts au lieu-dit »La Choletière » à environ quatre kilomètres de la Haye. Un prêtre réfractaire y était également caché.

Une histoire beaucoup plus surprenante… « Vers le début du dix-neuvième siècle, bien après les guerres de Vendée, plusieurs personnes, des cavaliers accompagnés d’une voiture, sont venus à »la Haye ». C’était un Dimanche matin alors que toute la famille était à la messe, seule une domestique a observé discrètement la scène sans intervenir. Des hommes équipés de pelles, de pioches et d’un plan ont creusé le long des granges (aujourd’hui détruites) et ont mis à jour un coffre de bois qui a été aussitôt chargé et emmené. On n’a jamais su ce qu’il y avait dans cette caisse. Il semble que ces gens n’étaient pas de la région » … d’après le témoignage de l’arrière-grand-mère de Monsieur Manceau.

A l’instar du trésor Vendéen du »Bois des Granges », s’agit-il d’un trésor de guerre républicain provenant de pillages ? Ou d’un trésor royaliste ?

Après recherches sur les lieux mêmes de l’enfouissement, endroit très précis désigné par Monsieur Manceau, le détecteur est resté muet. Aucun coffre supplémentaire n’a été oublié… l’énigme reste entière.

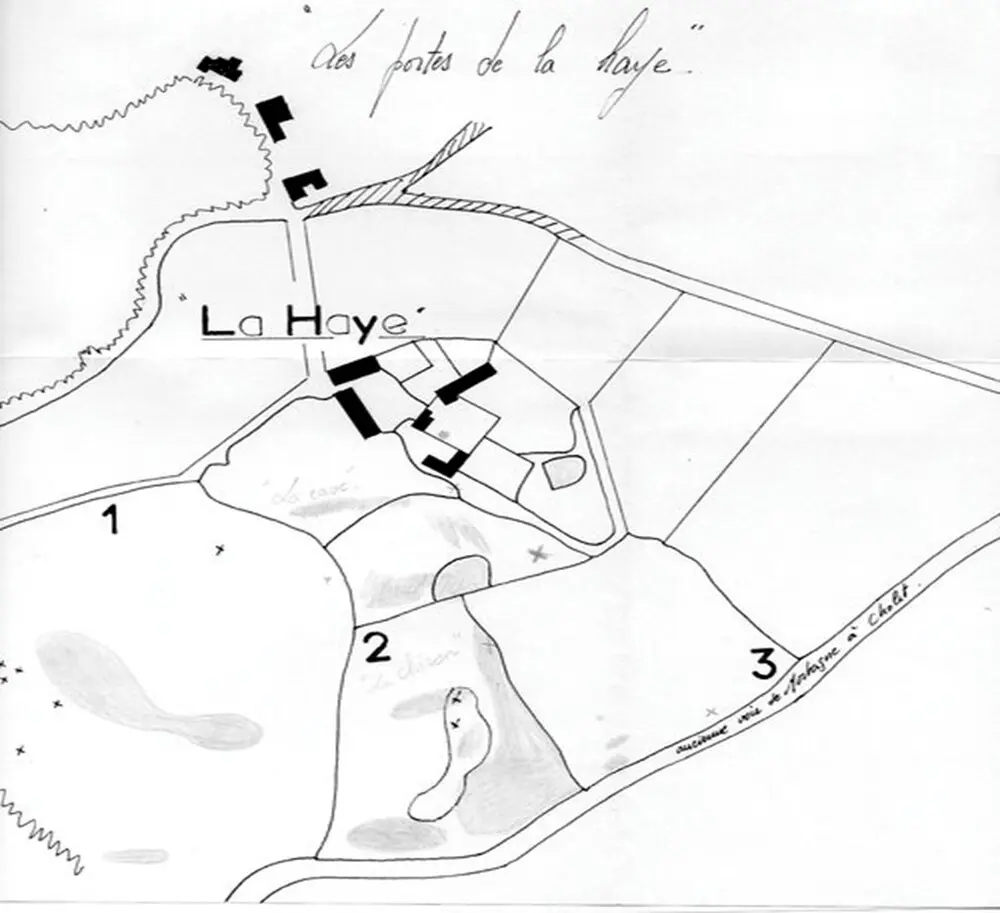

Sur le cadastre de 1810, la parcelle n°2 appelées le »Chiron », celle-ci était recouverte de genêts au moment des guerres de Vendée, en ce lieu plusieurs embuscades Vendéennes ont été mises en place contre les Bleus.

Et l’histoire continue…

Dans ce lieu empreint de magie, José et Sophie Aspecada décidèrent de redonner vie à ces grandes bâtisses abandonnées. Chargé d’histoire depuis le XIIᵉ siècle.

Ce site ne pouvait rester à l’abandon.

Juin 2022

Après deux ans et demi de travaux acharnés, grâce au talent et au dévouement des artisans de la région, ces bâtiments ont retrouvé leur splendeur d’antan. Chaque pierre retrouvée sur ce site a été soigneusement restaurée, certaines remontant à l’époque médiévale, témoins silencieux d’un riche passé.

Ainsi, un nouveau chapitre s’écrit pour ce lieu, entre héritage et renaissance, où l’histoire continue de vibrer à travers ses murs.